Imaginez qu’une personne ayant perdu l’usage de ses jambes à la suite d’une guerre, d’un accident ou d’une blessure grave puisse se lever et marcher à nouveau. Ce scénario, jusqu’ici de la science-fiction, est désormais à portée de main grâce à une équipe de chercheurs de l’Université de Tel-Aviv.

Après avoir cultivé en laboratoire une moelle épinière humaine à partir de cellules souches et obtenu des résultats très prometteurs chez l’animal, les scientifiques s’apprêtent à franchir la dernière étape : les essais cliniques sur des patients. À leur tête, le professeur Tal Dvir, scientifique en chef de la société de biotechnologie Matriself et directeur du Centre de nanotechnologie de l’Université de Tel-Aviv, explique que cette technologie pourrait révolutionner le traitement des lésions spinales.

Prof. Tal Dvir

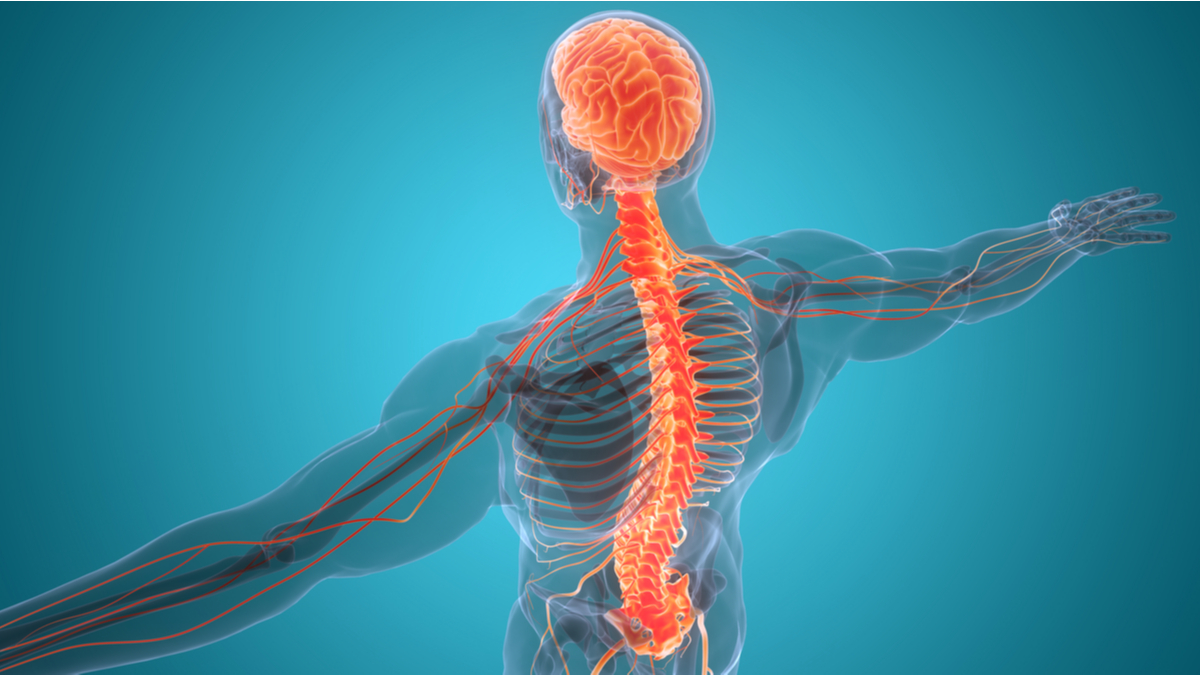

La moelle épinière agit comme un câble électrique, transmettant les signaux du cerveau vers tous les muscles du corps. Lorsqu’elle est endommagée, ce signal est coupé et le corps ne peut plus répondre. « C’est comme un câble sectionné : tant que les deux extrémités ne sont pas reconnectées, le signal ne passe pas », explique le professeur Dvir

Pour rétablir cette communication, les chercheurs fabriquent en laboratoire une moelle épinière artificielle tridimensionnelle. Composée de neurones moteurs et de réseaux neuronaux organisés, elle est implantée directement sur la zone lésée, permettant au signal électrique de circuler à nouveau. Chaque implant est personnalisé à partir des cellules du patient pour éviter toute réaction immunitaire et garantir un fonctionnement optimal. Grâce à la technique de « reprogramming », ces cellules se comportent comme des cellules souches embryonnaires et peuvent se transformer en n’importe quel type cellulaire nécessaire à la réparation.

Huit patients participeront aux premiers essais, après l’accord du ministère israélien de la Santé. Le premier patient sera israélien, afin d’assurer un suivi optimal et d’exploiter pleinement la technologie développée localement. Les patients sélectionnés présenteront des lésions relativement récentes, mais le professeur Dvir assure que, si le traitement réussit, il pourrait s’appliquer à toutes les formes de paralysie chronique.