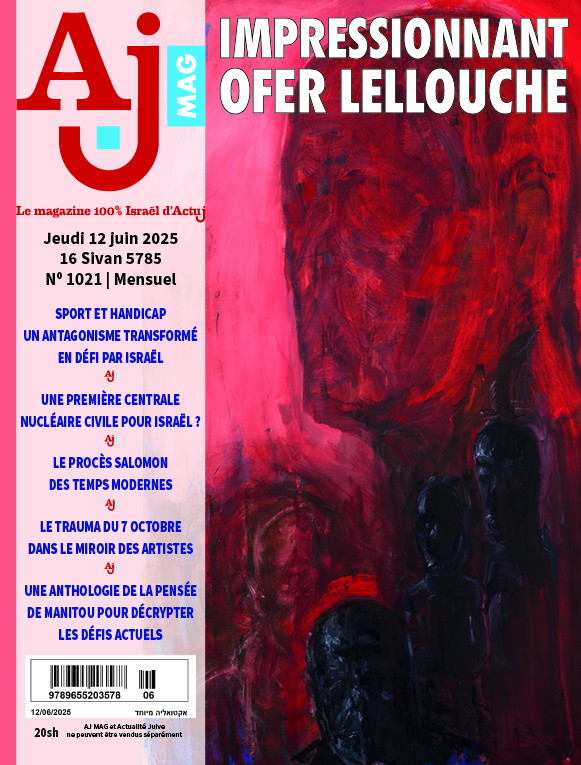

A l’occasion d’une nouvelle exposition de l’artiste Ofer Lellouche, ISRAJ publie une interview réalisée par AJMAG au mois de juin par Anne-Caroll Azoulay.

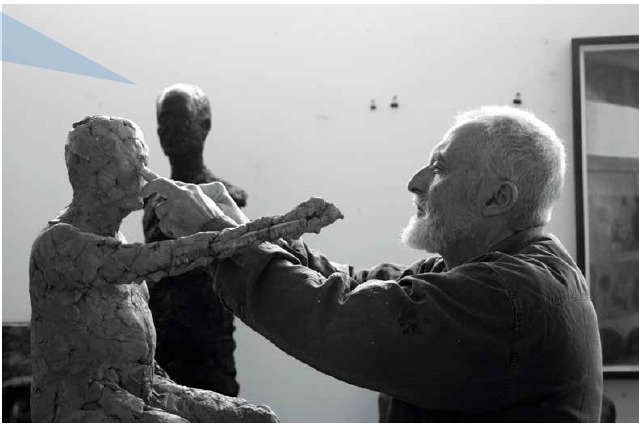

Pénétrer dans l’atelier d’un artiste est toujours impressionnant. C’est entrer dans la création, dans l’intimité et la transmission. Celui d’Ofer Lellouche est, en outre, une invitation à un voyage intérieur qui demande du temps. Ses sculptures appellent à une longue et silencieuse contemplation qui suscite un dialogue entre l’œuvre et celui qui la regarde, puis, étrangement, à un dialogue avec soi-même.

L’artiste est simple, accueillant. Ses grands yeux clairs vous sondent, mine de rien, et semblent étonnés de constater le bouleversement que provoquent sur vous ses gigantesques statues, ses visages mystérieux, sortes de symboles sacrés transgénérationnels porteurs d’un message dont on se sent immédiatement investi. Les œuvres d’Ofer lellouche sont sublimes, massives, pures, monumentales, et en même temps discrètes et pudiques. À nous de décider quelle place nous leur donnerons dans notre vie. Elles, elles resteront là pour toujours.

Ofer Lellouche se livre rarement. Cet entretien exceptionnel nous permet de le découvrir.

AJ MAG : Votre enfance ?

Ofer Lellouche : Je suis né en Tunisie, où j’ai grandi jusqu’à l’âge de 14 ans. La famille de ma mère, les Cohen Tanouji, était originaire de Tanger, du Maroc espagnol. Chez eux, on trouvait des pianos à queue et des tapis persans. Mon arrière-arrière-grand-père était le grand-rabbin de Tunis : le rabbin Sfez. Mon père lui, portait un nom d’origine berbère. Les Juifs d’origine espagnole ne se mariaient pas avec les Juifs d’origine berbère ; c’était une sorte de mésalliance. J'ai donc grandi à cheval entre les Cohen Tanouji, une famille très bourgeoise, et les Lellouche, très pauvres, qui vivaient dans une seule pièce sur une route mal pavée.

Vos parents devaient s’aimer très fort pour avoir ainsi bravé les codes en vigueur ?

Je sais que ma mère a reçu une gifle quand elle a annoncé sa volonté se marier…

Cette appartenance à deux mondes vous a marqué ?

Je crois que cela m'a donné l'envie, l'habileté ou l'habitude de parler d'une façon que tout le monde peut comprendre, de rechercher une langue commune – à mes yeux, une langue commune est le plus haut dénominateur commun. J’ai ressenti beaucoup d'émotion en voyant des paysans chinois visiter mon exposition à la Cité interdite il y a quelques années, ou des élèves de São Paulo, venus des favelas, s'arrêter devant une de mes toiles quand j'avais exposé à la Biennale. Cela me touche davantage que lorsque des intellectuels et des spécialistes de l'art s’intéressent à l’une de mes œuvres. Je suis bouleversé d’être compris par un gardien de musée, ou par un ouvrier fondeur qui n’a pas fini l'école secondaire et qui travaille depuis l’âge de 15 ans, mais qui est capable de résoudre un problème technique et esthétique avec une incroyable sensibilité.

Qu'est-ce que ces personnes, d’après vous, comprennent de votre travail que les autres ne comprennent pas ?

Il ne s'agit pas de comprendre, mais d'être imprégné. Il s’agit d’une aptitude à l’ouverture, à la fragilité, qui permet de se laisser traverser, de sortir de son propre territoire, et de ne pas se laisser emmurer par des couches et des couches d'apprentissage qui bouchent les yeux et la sensibilité.

Vous dites que la biographie n’a pas d’importance, que seul l’artiste compte. Pourtant, on produit le fruit de ce que l’on est. Et ce que l’on est, c'est tout un circuit de vie, non ?

On décrit souvent l'œuvre de Van Gogh par le prisme de sa maladie mentale. Van Gogh était quelquefois malade mental, quelquefois artiste. Mais lorsqu'il peignait, il n'était pas du tout malade mental. Je refuse l’idée d’enfermer un artiste dans sa biographie. Le secret de sa création réside dans quelque chose de caché qu'on ne comprend pas, que lui-même ne veut pas comprendre, mais qui est là. Il y a donc des éléments biographiques, mais pas une biographie

Quels seraient pour vous ces éléments biographiques ?

Je travaille des œuvres sombres. Pour moi, l'ombre est une protection, car dans mon enfance on fermait les volets pour que le soleil n’entre pas dans la maison, parce qu’il faisait trop chaud. C'est aussi la montagne devant laquelle j'ai été couché pendant six jours avec un fusil pendant la guerre des Six Jours. L'ombre et la masse.

On pourrait ici parler de biographie symbolique, de vécu subjectif, d’empreintes…

Pour moi, chacun de nous a tout vécu. On naît, on meurt, on est amoureux : on a tous plus ou moins la même vie, avec ces pics importants. On meurt, on ne sait pas pourquoi. On tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi. Proust dit une chose formidable : « Toutes les grandes œuvres se ressemblent comme si elles avaient été faites par un seul artiste. Ce sont des œuvres médiocres qui sont originales. » Matisse, lui, disait que l'art est un immense alphabet, et que ce que peut faire un artiste, c'est ajouter un ou deux signes à cet alphabet.

Vous avez dit qu’il était important pour vous de représenter ce que l'on ne voit pas. Ce que l’on ne voit pas, mais que vous représentez dans vos œuvres, relève-t-il de l’âme, de l’inconscient, de l’imaginaire ?

Il y a des questions qu'il ne faut pas poser… Connaissez-vous l'histoire de la barbe d’Alphonse Allais ? C'est un type qui a la plus belle barbe de Paris. Jusqu'à un jour, où une femme lui demande s'il dort avec sa barbe sur son bras ou en dessous de son bras. Cela le perturbe au point qu’il n'arrive pas à fermer l’œil de la nuit. Le lendemain, il se rase ! La création, c'est le chaos qui arrive. Une espèce de chaos qui arrive et qui fonctionne.

À quand remonte votre rencontre avec Israël ?

J'étais en classe préparatoire Math Spé au lycée Saint-Louis. Je faisais partie de la Chomer HaTsaïr mais je n’avais pas inscrit Israël dans mes plans d’avenir. Et voilà que le 19 décembre 1965, lors d’une soirée d'anniversaire, une fille que j'aimais beaucoup a ouvert la fenêtre et elle a sauté. Cet événement m’a fait perdre pied à un point que je n’aurais pas imaginé. J'ai arrêté d'aller en cours et puis je me suis littéralement sauvé en Israël alors que j’étais mineur. J’ai rejoint les amis de la Chomer HaTsaïr au kibboutz Ye'hiam. Très vite, je me suis dit que je n’allais pas rester ; cela me paraissait étriqué, provincial. Mais la veille de mon départ, à l’aube, j’ai été saisi par la lumière, le paysage, les odeurs, les sons, qui me rappelaient mon enfance. J’ai eu un coup de foudre qui s’est prolongé avec l’apprentissage de la langue. Au bout d’un mois, je refusais de parler le français. Six mois après, j’étais sabra. J'ai fait la guerre des Six Jours en tant que parachutiste, je vivais dans un kibboutz, c’était seulement vingt ans après l’indépendance d’Israël, il régnait une atmosphère de village, un peu naïve. Je me souviens dans un café, rue Dizengoff, il y avait un alcool qui s’appelait « 777 Brandy » ou « 777 Cognac », je ne sais plus, et en dessous il était marqué : « The most expensive cognac in Israel » – tout un symbole de l’époque.

Pendant la Mil'hemet HaHatacha (guerre d’Usure), vous attrapez une mauvaise jaunisse, vous êtes hospitalisé pendant de longs mois, et c’est là que vous commencez à peindre…

Oui. En tant qu’invalide de guerre, j’obtiens même une bourse du ministère de la Défense, et je me lance. En réalité j’avais toujours dessiné ; tous mes cahiers de mathématiques étaient remplis de dessins. Mais à ce moment-là, je décide d’aller plus loin et je me forme auprès de Yehezkel Streichman, figure majeure de l’abstraction lyrique, à l’Institut d’art Avni de Tel Aviv. Je retourne ensuite à Paris où j’approfondis mon apprentissage de la sculpture dans l’atelier de César et où, parallèlement, j’obtiens un master de littérature, avec un mémoire consacré à l’œuvre de Stéphane Mallarmé.

Votre attachement à la langue revient tout le temps, presque plus qu’aux œuvres que vous créez…

J’aime buter sur chaque lettre. C'est pour cela que j'aime tant Mallarmé. La tension entre la langue et la réalité, c'est très, très important. Il y a l'histoire de ce peintre qui veut peindre des oranges : il pose des oranges sur la table, il prend une toile, il prend de la peinture orange, et il commence à peindre. Et cela ne marche pas, parce que les oranges sur la toile sont atrocement orange, alors que les oranges sur la table sont bleues, roses… Alors, à la fin, énervé, il prend la couleur orange et va peindre les oranges ! C'est cela, la langue. C’est ce qui nous fait changer et nous donne une autre perception du monde.

Votre langue, ce sont vos œuvres ?

C’est ce qui vous restera lorsque vous sortirez de mon atelier. Moi, si je vais voir une exposition et qu’en sortant la rue n'a pas changé, c'est que l'exposition était nulle.

Il y a beaucoup de générosité dans votre volonté de ne pas tout représenter. Il y a cette liberté offerte à celui qui contemple d'être juste présent…

C’est tout ce que je veux dire : je suis là. Je suis là. L’œuvre qui me bouleverse le plus, ce sont ces dessins vieux de 60 000 ans retrouvés dans les grottes de Lascaux ou ailleurs.

Votre travail est marqué par l’autoportrait – pourquoi ?

Un autoportrait n'est pas le portrait que le peintre fait de lui-même. Il ne peut se peindre qu'en train de se peindre. Ce qui est visé, c'est l'acte même de peindre. Donc c'est la case originelle.

Le 7 octobre, pour vous ?

J’ai à cœur un projet qui consisterait à créer un groupe de personnes qui vont peindre des paysages avec des soldats traumatisés. L'envie de peindre des paysages est arrivée pendant la guerre. Subitement j'ai compris que l'impressionnisme français était apparu en réaction à l'humiliation subie dans la guerre de 1870. Qu'est-ce que c'est, l'impression ? C'est la valeur du moment. Tu dois te contenter d'être heureux dans ce moment-là. J'ai compris cela et c’est devenu pour moi un sujet majeur depuis le 7 octobre.

Ofer Lellouche est représenté par Ditesheim & Maffei, Neuchâtel, et la galerie Gordon, Tel Aviv. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses institutions internationales, parmi lesquelles la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence, le Musée des Beaux-Arts de Tel Aviv. Plus récemment, une importante exposition rétrospective lui a été consacrée au Musée Albertina de Vienne. Ses prochaines expositions auront lieu du 22 mai au 28 juin à Paris (où il n’a pas exposé depuis 2004) et à la Galerie Gordon de Tel Aviv au mois d’octobre.

Article diffusé dans AJ Mag juin 2025 - Pour s'abonner: https://journal.actuj.media-j.com/israel-abonnement